❖ 2025.10.16 院内ギャラリーの写真を更新しました

中尾田 千穂子さんの作品

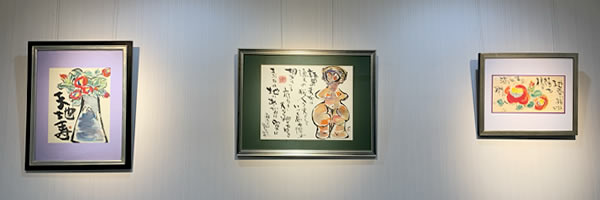

❖ 2025.5.14 院内ギャラリーの写真を更新しました

林 嘉瑞子さんの作品

❖ 2025.1.10 院内ギャラリーの写真を更新しました

せきよしこさんの作品

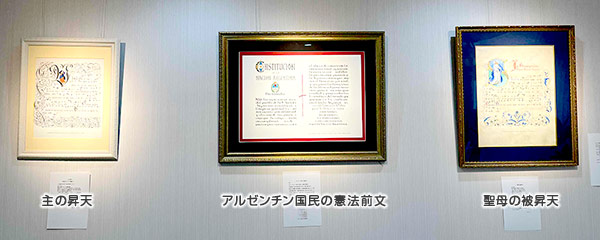

作者プロフィール kashin.yoshi3(せきよしこ)

・デッサン、油絵を伊藤正則氏、渡辺みえこ氏に師事

・日本ヴォーグ社オイルペインティング認定講座講師

・財日本手芸普及協会ペイント部門 認定講師

・2008年~ 西洋書道MGスクール入校 Muriel Gaggini氏に師事

・2013年 別邸神田新八 天井画・松の間の絵を手掛ける

・2015年 國際書道連盟展 秀作受賞

・2017年 國際書道連盟展 特選賞受賞

・2023年 7月 表参道ギャラリー ROJI にて初個展を開く

・その他 MGスクール主催の国際活動に参加

2013年 バルボア太平洋発見500周年 セルバンデスセンター

2013年 慶長遣欧使節団来西400年記念 セルバンデスセンター

2015年 Yunus Emure Calligraphy コレクションの展示会 トルコ大使館

2015年 ダンテ誕生750年記念カリグラフィ作品・図書展 イタリア文化センター

2016年 スイス文化の紹介 在スイス日本国大使館

2016年 スペイン語カリグラフィのアート セルバンデスセンター

2018年 ルーマニア統一100周年記念 ルーマニア大使館

2021年 マゼラン・エルカーノによる史上初世界一周達成500周年記念コレクション

2023年 日本とアルゼンチンの外交関係125周年を祝うコレクション

<各国大使館より感謝状 授与>

❖ 2024.7.24 院内ギャラリーの写真を更新しました

せきよしこさんの作品

❖ 2024.4.11 院内ギャラリーの写真を更新しました

今井淳さんの作品

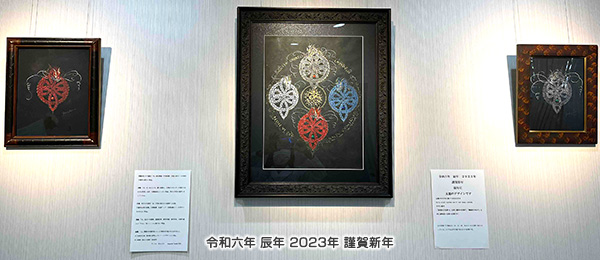

❖ 2023.1.22 院内ギャラリーの写真を更新しました

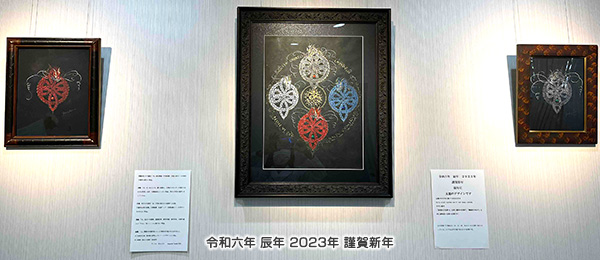

せき よしこさんの作品

辰年に五龍のデザインです。

五龍のまわりに書いてある文字は「Gutta cavat lapidem non vi saepe cadendo.」

ラテン語で「雨垂石を穿つ」と同じ趣旨の言葉で、「継続は力なり」と同じ意味合いを持つ言葉です。

五行思想「万物は木・火・土・金・水の5つの元素で成り立っている」という古代中国で生まれた思想です。

- 青龍

- 東方の守護者「木」商売繁盛・学業成就・芸能上達といった成長や繁栄を促すご利益。

- 赤龍

- 「火」をつかさどる。夏を象徴し、万物のエネルギーの強さにかかわる性質。出世・目標達成といったご利益、努力の実現の後押しをしてくれる。

- 白龍

- 西方の守護者「金」万物の頑丈さを象徴する元素。

白龍神は秋を象徴。五穀豊穣・金運アップ・恋愛成就といった実りにかかわるご利益。

- 黒龍

- 「水」北方の守護神。健康長寿、病気平癒、家内安全、夫婦円満など「守る」「保つ」ことに関するご利益。

- 金龍

- 「土」開運や幸福招来といった物事を好転させる力がある。

※田無神社五龍 龍神様の説明によるイメージでデザインした作品。

※点描画・組みひも模様 金箔使用

アトリエ・あらかると design by Yoshiko SEKI

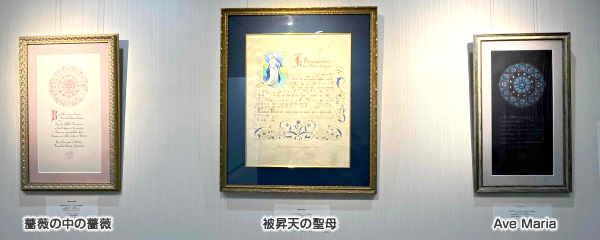

❖ 2023.12.15 院内ギャラリーの写真を更新しました

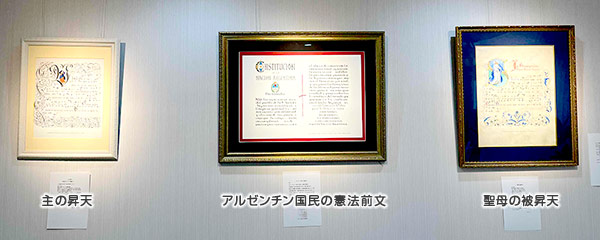

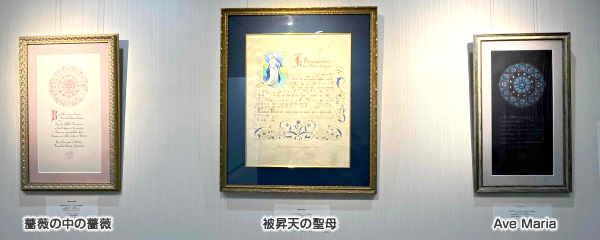

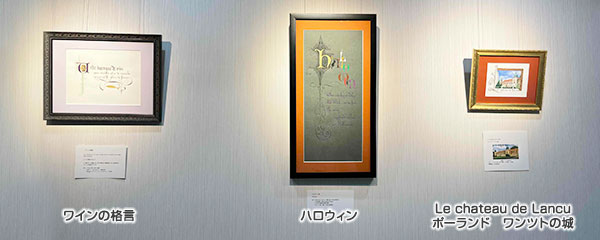

せき よしこさんの作品

❖ 2023.10.19 院内ギャラリーの写真を更新しました

せき よしこさんの作品

❖ 2023.8.24 院内ギャラリーの写真を更新しました

中尾田 千穂子さんの作品

❖ 2023.6.29 院内ギャラリーの写真を更新しました

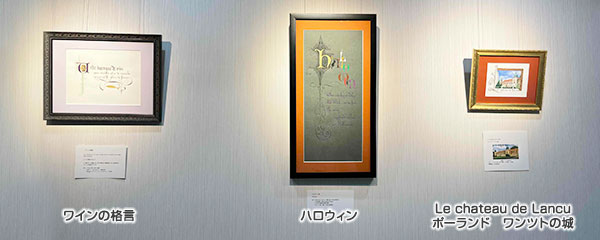

せき よしこさんの作品

❖ 2023.4.18 院内ギャラリーの写真を更新しました

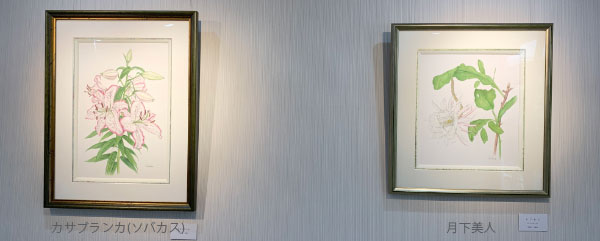

林 嘉瑞子さんの作品

❖ 2023.3.14 院内ギャラリーの写真を更新しました

せき よしこさんの作品

❖ 2023.1.26 院内ギャラリーの写真を更新しました

林 嘉瑞子さんの作品

❖ 2022.12.16 院内ギャラリーの写真を更新しました

せき よしこさんの作品

❖ 2022.10.26 院内ギャラリーの写真を更新しました

せき よしこさんの作品

❖ 2022.3.2 院内ギャラリーの写真を更新しました

せき よしこさんの作品

❖ 2021.12.16 院内ギャラリーの写真を更新しました

せき よしこさんの作品

❖ 2021.10.27 院内ギャラリーの写真を更新しました

山崎 倖子さんの作品

❖ 2021.7.2 院内ギャラリーの写真を更新しました

中尾田 千穂子さんの作品

❖ 2021.5.24 院内ギャラリーの写真を更新しました

山崎 倖子さんの作品

❖ 2021.4.16 院内ギャラリーの写真を更新しました

山崎 倖子さんの作品

私の富士山

❖ 2020.12.15 院内ギャラリーの写真を更新しました

山崎 倖子さんの作品

❖ 2020.06.17 院内ギャラリーの写真を更新しました

山崎 倖子さんの作品

❖ 2020.04.27 院内ギャラリーの写真を更新しました

山崎 倖子さんの作品

❖ 2020.01.22 院内ギャラリーの写真を更新しました

今井 淳さんの作品

❖ 2019.12.18 院内ギャラリーの写真を更新しました

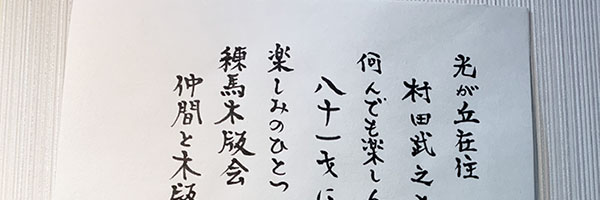

村田 武之さんの作品

❖ 2019.10.30 院内ギャラリーの写真を更新しました

飯塚 智江さんの作品

DESCANSO EN MALLORCA(マジョルカ島の休日)

❖ 2019.09.26 院内ギャラリーの写真を更新しました

亀山 信子さんの作品

❖ 2019.07.03 院内ギャラリーの写真を更新しました

今井 淳さんの作品

❖ 2019.04.17 院内ギャラリーの写真を更新しました

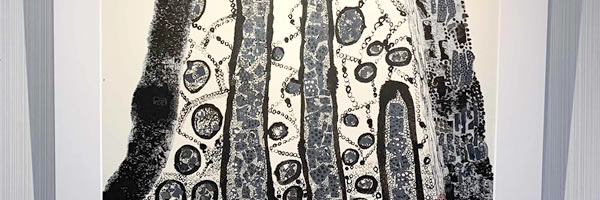

中尾田 千穂子さんの作品

❖ 2019.01.29 院内ギャラリーの写真を更新しました

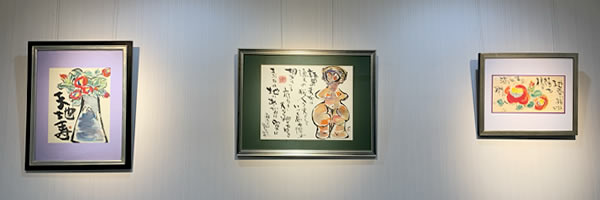

金子天籟さんの作品

❖ 2017.10.04 院内ギャラリーの写真を更新しました

シャドーボックス

❖ 2017.03.27 院内ギャラリーの写真を更新しました

今井 淳さんの作品

❖ 2017.03.27 院内ギャラリーの写真を更新しました

中尾田 千穂子さんの作品

❖ 2017.01.04 院内ギャラリーの写真を更新しました

中尾田 千穂子さんの作品

❖ 2017.11.06 院内ギャラリーの写真を更新しました

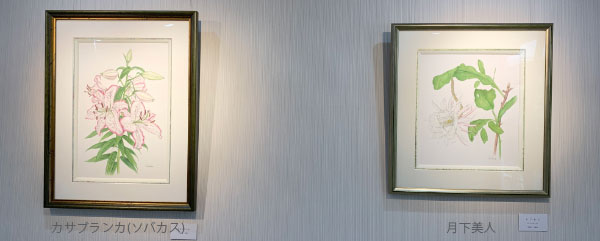

中尾田千穂子さんのボタニカルアート

❖ 2017.08.01 院内ギャラリーの写真を変更しました

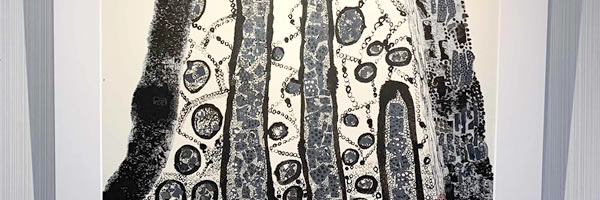

モダンアート協会会員の石川早苗さんの作品

❖ 2017.05.29 院内ギャラリーの写真を変更しました。

❖ 2017.03.27 院内ギャラリーの写真を変更しました。

❖ 2017.02.09 院内ギャラリーの写真を変更しました。

❖ 2017.01.17 院内ギャラリーの写真を変更しました。

❖ 2016.11.24 院内ギャラリーの写真を変更しました。

作家名:猫目京

❖ 2016.10.11 院内ギャラリーの写真を変更しました。

❖ 2019.10.31 ミニ講演会をおこないました。

第10回 ミニ講演会 「認知症(5)前頭側頭葉型認知症」

日時:2019年10月31日(木)

主催:光が丘眼科クリニック

院長:冨満賢木

- 詳細をみる

- 閉じる

-

- 1. 前頭側頭葉型認知症について

- 今回は前頭側頭葉型認知症について説明いたします。アルツハイマー型認知症が頭頂葉(頭のてっぺん)から側頭葉(頭の横側)にかけて、レビー小体型認知症が後頭葉中心に変性が始まるのに対して、前頭側頭葉型認知症は前頭葉から側頭葉中心に変性が起こる認知症です。つまり前頭葉と側頭葉の症状が目立つ認知症になります。アルツハイマー型認知症が日時や場所が分からなくなる見当識障害、すぐに物事を忘れてしまう記憶の保持困難が目立つのに対し、前頭側頭葉型認知症は人格の変化、行動異常、自発語の減少が主体となる認知症です。

- 2. 前頭側頭葉型認知症の症状

- アルツハイマー型認知症が75歳以上の高齢者で多いのに比べ、前頭側頭葉型認知症は70歳以下の比較的若年発症が多いのが特徴です。患者数はアルツハイマー型認知症の10分の1程度と考えられています。初期には記憶が保たれるために認知症と思われないことも多く、その一方で人格の変化が認められます。万引きをするとか、破廉恥な行為をとるなど、奇妙な行動を繰り返します。また物事に無頓着になり、深く物事を考えたり、悩んだりすることもなくなりますが、決まりごとにはこだわるようになります。つまり、周りから見ると不自然な行為、例えば身体に良いと言って同じ物を食べ続けるなどの行為をとります。

- 3. 症状で分けられる3タイプ

- 前頭側頭葉型認知症は症状の違いから、1)行動障害型前頭側頭型認知症(行動障害型)、2)進行性非流暢性失語、3)意味性認知症の3タイプに分けられています。1)行動障害型は前記のように人格障害が主体となる認知症で、この3型の中で最も多く、前頭側頭葉型認知症の6~7割を占めます。残りの2)と3)はいずれも言葉の問題が前景に立つ認知症になります。2)と3)は専門的な区別が必要で分かりにくいですが、簡単に言うと、2)進行性非流暢性失語は思っている物の言葉を発することが出来ない型で、3)意味性認知症は言われている単語の意味が理解できなくなる型になります。

- 前頭側頭葉型認知症で問題になるのは1)行動障害型で、介護者をはじめとする周囲の人々がとても苦労します。よく聞く訴えが、隣人がうちの庭の草木を盗んでいくとか、自分の奥さんが他の男性と家で密会をしているなどの考えに頭が占領され、隣人に怒鳴り込んで行ったり、警察に通報したり、異常なまでの戸締りをするようになります。家族は防犯カメラを設置して事実無根を証明しようと努力することがありますが、患者自身は全く信用せず、攻撃がエスカレートすることもあります。この段階で、多くの患者と家族はもの忘れ外来を受診されますが、本人には記憶障害はほとんどなく、自分は間違ったことをしているつもりもないため、診療にならず、検査や服薬等の治療も拒否されることが多く、家族内、地域内でしばらく問題が続くことになります。自傷や他人を傷害するようなことがあれば、精神科的に措置入院等で強制的に治療を開始することが出来ますが、そのようなことは稀であり、それまでは地域包括支援センターや認知症疾患医療センターが中心となって、粘り強く訪問等を重ねて、見守り、治療を促すことが多いのが実情です。その際の中心的役割を持つのが「かかりつけ医」です。かかりつけ医が地域包括視線センターと協力して認知症診療・介護チームを作り、認知症疾患医療センターと連携をとって、診療および治療を行います。そのためにも全員がかかりつけ医を持つように推奨されています。

- 4. 前頭側頭葉型認知症の治療

- アルツハイマー型認知症と同様に根本的な治療法はありません。患者自身も困り、治療に同意する場合には、抗認知症薬の他に、抗てんかん薬や抗精神病薬を用いて治療を行う場合が多いと思います。病初期は内服薬も多くないため、開業医、内科医でも調整は可能ですが、症状が進行した場合は、複数の抗精神病薬を高容量で調整しなくてはならない場合も出てくるため、認知症疾患医療センター、精神科医の診療の下での薬剤調整が必要となります。

- 一般的には5~7年で精神症状は徐々に落ち着いてきますが、その頃になると1)行動障害型でも言葉の障害が現れてきます。つまり2)進行性非流暢性失語や3)意味性認知症のように単語の意味を理解しにくくなり、スムーズに話すことが出来なくなります。徐々に会話が減少して周りから疎遠となり、刺激が入らないために、意欲低下、記憶の低下なども急速に進行します。無関心、無感動で表情もなくなり、日常生活にも多くの介助が必要になってくるため、施設に入所されることが多くなります。最期は10~15年で肺炎などを合併して亡くなることが多い病気です。

- 殆どの認知症で言えることですが、年をとることは避けられませんので、進行を完全に止めることは出来ません。しかし、進行を遅らせることが出来ます。それは、何時までも若々しく、積極的に(意欲をもって)、周りと協力しながら物事に取り組むことです。病期が進行してからでは、このような取り組みは難しく、症状の出る前、症状が軽い時から進めておくことが重要です。是非、今から好きな事に、積極的に取り組みましょう。

文責 冨滿弘之

❖ 2019.3.28 ミニ講演会をおこないました。

第9回 ミニ講演会 「認知症(4)レビー小体型認知症」

日時:2019年3月28日(木)

主催:光が丘眼科クリニック

院長:冨満賢木

- 詳細をみる

- 閉じる

-

- 1. レビー小体型認知症について

- 今回はレビー小体型認知症についてお話します。最近、徐々に周知されてきたレビー小体型認知症は、1976年に小阪賢司先生らによって発見された「びまん性レビー小体病」を基本としています。2014年ごろから認知症薬のテレビCMに女優の檀ふみさんと共演されていた男性医師が小阪先生、ご本人です。

- レビー小体型認知症は全認知症患者の20%ほどを占めると報告され、日本ではアルツハイマー型認知症、脳血管性認知症と並び3大認知症と呼ばれています。アルツハイマー型認知症の症状が「記憶を保持できない」ことに対して、レビー小体型認知症は「精神症状の変動」が特徴的な症状になります。漠然とした表現ですので、後で具体的に説明します。

- 2. レビー小体型認知症とパーキンソン病

- 病名は脳を解剖して染色し、顕微鏡で調べた際に、レビー小体という蓄積物が脳全体に認められたことから、「全体に」を意味する「びまん性」を付けて「びまん性レビー小体病」と名付けられました。その後に「認知症」という言葉が造られ、最近では「レビー小体型認知症」と呼ばれています(いずれの疾患名も英語ではDLBと略されます)。レビー小体を認める病気というと、医学界ではパーキンソン病とされてきました。その後、研究が進み、パーキンソン病は脳幹に、レビー小体型認知症は大脳にレビー小体が蓄積する疾患とされています。

- パーキンソン病と聞くと、脳内のドパミン産生が出来なることで生じる様々な運動障害を呈する疾患です。簡単にいうと神経の異常で筋が固くなり、スムーズに大きく身体を動かすことが出来なくなる病気です。その他に手が震えたり、バランスが悪くなったり、便秘をはじめとする自律神経症状やうつ症状などの精神症状を呈します。これらの症状をまとめてパーキンソン症状と呼びます。進行すると精神症状が強くなり、認知機能低下も出現します。パーキンソン病も根本的な治療法は未だ確立していませんが、レボドパという脳内ドパミンを補充することで症状を改善させることが出来ます。

- レビー小体型認知症では認知機能低下が先に現れて、その後にパーキンソン症状が出てくる疾患と考えられてきました。認知機能低下の特徴は認知機能の変動と幻視であり、そこにパーキンソン症状が合併しているとレビー小体型認知症と、比較的診断は容易です。しかし、研究が進むにつれてパーキンソン症状を呈さない症例も存在するなど、非典型例も多く、診断の難しい疾患と私は考えています。

- 3. もの忘れの症状「リアルな幻視」について

- もの忘れは比較的軽いことが多く、それに対してかなりの頻度で幻覚、その中でも幻視(ないものが見える)が出現します。その幻視の特徴は、色彩豊かな、つまりリアルな幻視であり、その幻視が繰り返し出現することです。また異なったものに見える「錯視(さくし)」や、物がゆがんで見える「変形視」が見られることもあります。

- リアルな幻視とともに「注意機能の変動」が重要な所見です。簡単に言うとボーとしている時がよくあるという意味です。人は誰でもボーとしてしまう時間はあると思いますが、この病気では、その時の内容を殆ど覚えていません。患者さんによっては人と会話をしていたにも関わらず、正気に戻った後で、その会話の内容や誰と話をしたか覚えていないことが通常です。自分は何事もなかったかのように感じ、異常との自覚はありませんが、話の相手は会話がかみ合わない、視線が合わないなどの違和感を覚えることが多いようです。幻視が見えたり、消失したりする、また意識が飛んだり、戻ったりする、このような意識・精神症状の変動がレビー小体型認知症の特徴と思われます。

- 4. レビー小体型認知症の診断と症状

- 約7割のレビー小体型認知症でパーキンソン症状を伴うと言われています。典型的なパーキンソン病の症状と比べて、手の震えは少なく、筋が固くなることやふらつき、歩行困難が目立ちます。パーキンソン症状は診断が難しいため、脳神経内科の専門医の診察を受けて判断してもらうことをお勧めします。

- 精神症状の変動、パーキンソン症状の他に、もう1つ重要な症状があります。それはレム睡眠行動異常症と呼ばれる症状です。夜寝ている時に大声で寝言を言ったり、起き上がって無意味な行動をとったり、時には物を投げつける、暴力を振るうなどの異常行動を繰り返して起こす病態をレム睡眠行動異常症と呼びます。レム睡眠行動異常症の多くは数年から十年でレビー小体型認知症に発展すると言われており、レビー小体型認知症の初期症状として重要視されています。

- 5. レビー小体型認知症の検査方法

- レビー小体型認知症と診断するための検査ですが、レビー小体という病理名がついていることから、脳組織を生検(生きているうちに組織を取って病理診断する)しない限りは確定診断を生前には出来ません。通常は血液検査や脳MRIで明らかな異常がないことを確かめ、臨床症状の特徴をもって診断します。特殊検査になりますが、脳血流シンチグラムでは後頭葉の血流低下が認められることがあります。DATシンチグラムではパーキンソン病同様に基底核(被殻)の集積低下を認めることが多いですが、いずれも特異的な検査結果ではありません。本邦ではMIBG心筋シンチグラムを行うことができ、レビー小体型認知症患者では著明な心筋への蓄積低下を認めます。MIBGの心筋への集積低下所見は診断に非常に重要で、この所見が認められる疾患はレビー小体型認知症とパーキンソン病、それに純粋自律神経失調症の3つしか知られてなく、純粋自律神経失調症は極めてまれであるため、この所見を認めた場合はレビー小体型認知症かパーキンソン病と診断出来ます。あとは症状とレボドパの効果でこの2疾患を鑑別することで診断が出来ます。

- 6. レビー小体型認知症の治療方法

- 最後に治療ですが、根本的な治療法はありません。患者ごとに困っていることに対して治療を行います。パーキンソン症状で困っている場合は、(効果は少ないですが)レボドパ治療になります。幻視、幻覚で困っている場合は非定型抗精神病薬を少量から内服します。幻覚および精神症状の変動に対してはドネペジル(アリセプト)などのアセチルコリンエステラーゼ阻害薬が効果を示すことが報告され、小阪先生のCMはこの薬品の宣伝の為に流れていました。レム睡眠行動異常症に対しては抗てんかん薬のクロナゼパムの効果的とされています。私個人の印象では、ある種の抗てんかん薬はレム睡眠行動異常、精神症状の変動、幻覚に対して非常に効果があると思っていますが、もう少し多くの患者さんで検証を行う必要があります。内服治療を行う際に1点だけ注意があります。それは薬物に対する感受性が非常に強い患者が多いことです。注意して少量から内服することが大切ですので、これらの注意点をよく知っている脳神経内科医、あるいは精神科医の下で治療を受けることをお勧めします。

- レビー小体型認知症では、もの忘れは軽いが、患者の幻覚、幻視に介護者が振り回されます。レム睡眠行動異常症、精神症状の変動、リアルな幻視、そしてパーキンソン症状に注意して観察し、異常が感じられたら脳神経内科を受診してご相談ください。

文責 冨滿弘之

❖ 2018.11.15 ミニ講演会をおこないました。

第8回 ミニ講演会 「認知症(3)アルツハイマー型認知症」

日時:2018年11月15日(木)

主催:光が丘眼科クリニック

院長:冨満賢木

- 詳細をみる

- 閉じる

-

最も重要な認知症と考えるアルツハイマー型認知症について説明します。最近の発表では、国内に認知症患者は約500万人とされ、今後さらに増加することが考えられ、数年後には10人に1人、いや数人に1人は認知症という時代が予想されています。認知症患者が関係する問題、振り込め詐欺や行方不明者増加などニュース等で特集されるようになり、社会的にも関心が高まり、いくつかの自治体で独自の認知症対策が始まっています。政府も「新オレンジプラン」を発表して、医療機関の充実や社会医療福祉資源の確保に努め始めました。この認知症の中で過半数を占める疾患がアルツハイマー型認知症であり、認知症を考える上で重要な疾患です。

- 1. アルツハイマー病の発見

- 1906年にアルツハイマー博士は、51歳で物忘れや異常行動がみられ、徐々に増悪して5年後に肺炎で亡くなった女性を診察し、解剖すると脳は著しく萎縮、顕微鏡にて老人斑や神経原線維変化などの特徴的な所見が認められたことを報告しました。この報告以降、私の学生時代の教科書まで、65歳以下の初老期における認知症をアルツハイマー病と呼ぶと記載されていました。しかし、寿命が延びて65歳以上の高齢者に起こる認知症でも同様の症状、脳病理所見を呈することが明らかになり、現在では高齢者に起こる認知症もアルツハイマー型老年認知症と呼ばれるようになりました。

- 2. アルツハイマー型認知症の症状

- アルツハイマー型認知症の症状は健忘症状、つまり記憶の保持が出来ないことです。古くからある記憶は比較的保たれますが、日々更新する日時等は記憶として定着させることが困難で、「今日は何日?」と何回も聞き返すようになります。時間だけでなく空間の認識障害も顕著です。そのため道が分からなくなり、自宅に戻れないなどの症状も現れてきます。このような健忘症状をアルツハイマー型認知症の中核症状と呼び、同じくこの病気でよく見られる易怒性、幻覚・妄想などを周辺症状と呼びます。アルツハイマー型認知症は中核症状で始まり、進行すると周辺症状が強くなり、社会問題を引き起こすことになります。

- 3. アルツハイマー型認知症の診断

- アルツハイマー病の特徴は脳萎縮、老人斑と神経原線維変化であると説明しました。これらは病理解剖で脳を診察して得られる所見です。つまり、死亡して脳を解剖しなければアルツハイマー病、あるいはアルツハイマー型認知症は診断出来ないことになります。医学は発展していますが、現在も最終診断は解剖脳の所見になります。しかし、症例の蓄積によって臨床症状、脳MRIや脳血流検査の詳細な解析を行い、かなりの確率でアルツハイマー型認知症の診断が出来るようになりました。さらに施設に制限はありますが、髄液中のタウ蛋白やAβ(アミロイドベータ)42の測定、アミロイドPET(ペット)を行うと100%に近い確率で診断が出来るようになってきました。ここでは通常の病院で行える頭部CT/MRIについて記載します。アルツハイマー型認知症のCT/MRI所見の特徴として、側頭葉内側領域・海馬の萎縮、および頭頂葉の萎縮・皮質萎縮があります。最近ではMRIのVSRAD(Voxel-based Specific Regional analysis system for Alzheimer’s Disease)によるコンピューター画像統計解析を用いて、側頭葉内側領域の萎縮度を定量化することが可能となり、診断に役立っています。脳血流検査(SPECT)は機能、活動性を調べる検査になります。つまりCT/MRIで異常なくても血流検査で側頭葉内側領域の血流が低下していると、その部位の機能が低下していると判断でき、アルツハイマー型認知症と診断することが出来ます。

- 4. アセチルコリン仮説について

- アルツハイマー型認知症では前記2つの病理学的特徴以外に、アセチルコリンを産生する神経細胞の減少が古くから知られていました。これがアセチルコリン仮説と呼ばれるものです。アセチルコリンは神経伝達物質と呼ばれるものの1つで、ある神経細胞が次の細胞を刺激する際に細胞間に放出し、それを次の細胞が受け取ることによって活動性を得る、そのような神経細胞間の連絡を担う物質です。逆にアセチルコリンの働きを抑える抗コリン薬を内服していた患者で記憶力低下が引き起こされた事実もあり、この病気はアセチルコリンが少なくなることが原因と考えられてきました。この仮説を根拠に治療薬として開発されたものがドネペジル(商品名アリセプト)です。この薬はアセチルコリンが分解されることを阻害、つまりアセチルコリンが長く存在するように作られた物質です。日本で開発され世界中で使用されている薬剤で副作用も少なく良い薬ですが、肝腎の健忘症状の改善に関しては十分な効果が期待できないのが現実です。現在ドネペジル以外に3つの認知症薬が処方可能ですが、薬の話については別の機会で詳しく説明しようと思います。

最後に新規治療について少し話を致します。遺伝子治療および免疫治療にて老人斑を減少させ、新規に作らせないようにする治療方法の開発が進められています。現時点では副作用の問題もあり、薬品として認められていませんが、老人斑は消失することが分かっています。これらの治療法を安全に行うことができ、症状が劇的に改善する時が1日でも早く来てほしいものです。

文責 冨滿弘之

❖ 2018.09.06 ミニ講演会をおこないました。

第7回 ミニ講演会 「認知症(2)治る認知症」

日時:2018年9月6日(木)

主催:光が丘眼科クリニック

院長:冨満賢木

- 詳細をみる

- 閉じる

-

-

認知症の多くは症状の出現や進行に加齢が関係するため、年齢が上がると共に進行してしまい、様々な治療を行っても症状を改善させることは難しいことが多い。そのため、「もう高齢だから・・」ということで専門医を受診することもなく症状が進行し、本人、介護者とも苦しんでいる人が多いと思われる。今回「認知症シリーズ」の話をする理由の1つは、認知症患者の中にごく一部ではあるが、治療によって症状が改善する認知症があることを知ってもらうことであり、今回は「治る認知症」について説明を行います。

- 1.脳の炎症(脳炎)について

-

脳の疾患を患えば、認知機能低下は生じる可能性があります。その中には一時的な障害で自然に良くなる病態もありますが、薬物治療や手術によって症状が改善する疾患があります。最初に薬物治療で良くなる病気について話をすると、まずは脳の炎症(脳炎)が挙げられます。脳炎の症状は急速に進行する意識障害、発熱、痙攣などで、その原因は様々だが、ウイルスが原因の場合が多い(ウイルス性脳炎)。重篤な場合は死に至ることや後遺症を残す場合もあるが、単純ヘルペスウイルスや水痘・帯状疱疹ウイルスには治療薬があるため、上記症状が急速に進展する場合は救急病院、あるいは神経内科を受診することをお勧めする。細菌性や真菌(カビなど)が原因の脳炎は更に重症化しやすいが、痙攣や意識障害も強いため、必然的に病院を受診すると思われる。

稀な脳炎として、自分の免疫調節が障害されてしまい、自分の神経系(脳など)を攻撃することがあります。免疫細胞がはたらくところでは炎症が起きるため、脳ではたらくと脳炎が起こることになる。ウイルス感染等がきっかけで免疫系が障害されて、ウイルス感染が治癒した後に脳炎を起こす場合もありますが、比較的多いのは膠原病と呼ばれる疾患群に脳炎を合併することです。膠原病は身体を造っている組織(膠原組織:皮膚や関節、筋など)を自分の免疫で攻撃することに起こる病気で、良く知られているのは関節リウマチですが、これは自分の免疫で自分の関節を攻撃することで起こります。膠原病は神経系にも炎症を及ぼしやすいことが知られており、脳炎や脳症を合併します。これらの病態には炎症を抑えて、自分の免疫活動を抑える副腎皮質ステロイド薬などを投与すると良くなることが多いため、的確な診断と適切な治療を受けると認知機能も改善します。

- 2.甲状腺機能低下症とビタミンB1欠乏に伴う認知症

-

次に薬として補うことで症状が改善する認知症があります。代表的な疾患は甲状腺機能低下症とビタミンB1欠乏に伴う認知症です。甲状腺ホルモンは基礎代謝を上げるホルモンで、このホルモンが低下する(橋本病などの甲状腺機能低下症)と動きが小さくなり、寒がるようになります。更に進行すると筋力低下や認知機能低下が出現します。夏なのに寒いと訴える、意欲が低下して反応が遅くなるような場合は受診して甲状腺ホルモン量を測定して下さい。内服として甲状腺ホルモンを補充するだけで、意欲が上がり、認知機能も改善します。ビタミンB1欠乏症の原因として多いのは、アルコール多飲して食事を摂らないことです。更に胃がんなどで胃切除しているとビタミンの吸収が悪いため、ビタミン不足による認知症が生じやすくなります。アルコールを中止してバランスの良い食事を行うだけで認知機能は改善しますが、意識が悪くなるなどの症状が重い場合は病院で急速にビタミンを補充することが大切で、後遺症を少なくすることが出来ます。またアルコールはその毒性で脳機能を障害することも知られています。その特徴は前頭葉と小脳が障害されて萎縮します。怒りやすくなるなど感情のコントロールが難しい、ふらつきや手の震えなどがその症状になります。こちらもアルコール止めると症状は改善しますし、一旦萎縮した脳も改善すると言われています。

- 3. てんかんについて

-

3つ目は発作性の病気で、代表例は“てんかん”になります。これは内服することで発作を起こさせなくすることが出来ます。てんかんと聞くと全身痙攣して気絶して倒れることを想像される方が多いと思いますが、てんかんの症状は様々です。痙攣やピクつきなどの筋症状を伴う場合が多いですが、一瞬ボーとするだけのてんかん発作もあります。てんかん発作が原因の認知症は比較的多く、7年ほど前に抗てんかん薬で認知症が良くなるとよく報道されたものです。この病気の特徴は発作のないときは正常であることです。つまり、通常は問題なく生活が出来るが、発作中は言われたことを覚えられない、答えられないなどの異常が起きます。このような特徴がある場合は脳波検査を行って、異常脳波(てんかん波)が出現しているか判定します。適切な薬剤を内服すると発作は起こりにくくなるので、普通に生活できるようになります。

- 4. 正常圧水頭症と慢性硬膜下血腫について

-

4つ目は手術で良くなる認知症で、代表的な病気は正常圧水頭症と慢性硬膜下血腫です。正常圧水頭症は緩徐に進行する病気で、脳脊髄液の産生と吸収のバランスがくずれて脳脊髄液が増加し、脳内にある脳室という脳脊髄液がたまる場所が徐々に大きくなり、脳実質を圧排、圧迫して機能障害を起こさせることで症状が出現します。歩行困難、尿失禁、認知機能低下が特徴的症状と言われます。このような症状がある場合は脳神経外科を受診して下さい。増加した脳脊髄液を手術によって持続的に脳以外に流出させ、脳の圧迫を解除することで機能を回復させます。高齢者に多いこともあり、手術で完全に症状がなくなることはありませんが、尿失禁などが改善するため喜ばれることが多い疾患です。慢性硬膜下血腫も高齢者に多い病態で、その多くは転倒によって頭部を打撲することが契機になります。転倒から約3か月目あたりに意欲低下とともに、ふらつきや麻痺など出現することで発症します。このような場合は救急病院や脳神経外科を受診して下さい。脳CTを撮影すると脳と頭蓋骨の間に血液が溜まって、脳が圧迫されている所見が認められます。早急に頭蓋骨に穴をあけて溜まった血液を吸引し、脳の圧迫を解除します。手術後は緩徐ではありますが、認知機能は改善していきます。

-

以上、幾つかの「治る認知症」について解説を行いました。残念ながら「治る認知症」の頻度は多くありません。全認知症患者の5%程度と思っています。しかし、治療によって良くなり、日常生活が自立することが多いため、医師としては見逃してはならないと思っています。最後に治る認知症の特徴を挙げますので参考にして下さい。特徴の1つ目は比較的急速に進行することです(アルツハイマー型は年単位で進行します)。2つ目は全身の異常を合併することです。例えば高熱、頭痛、嘔吐、痙攣、発疹があるなどです。3つ目は良い時と悪い時があることです。4つ目、これが大切と思っていますが、「治る認知症」の認知機能低下はもの忘れと言うより、ボーとしている、つまり意識状態が変化していることが多いと思います。このような特徴がある認知機能低下の場合は、是非に神経内科、もの忘れ外来を受診して下さい。

文責 冨滿弘之

❖ 2018.07.05 ミニ講演会をおこないました。

第6回 ミニ講演会 「認知症(1)」

日時:2018年7月5日(木)

主催:光が丘眼科クリニック

院長:冨満賢木

- 詳細をみる

- 閉じる

-

- 1.認知症とは

-

高齢化が急速に進行している我が国で、認知症の関連する様々な問題が毎日のようにメディアに取り上げられています。2012年の調査で我が国の認知症患者は500万人弱存在することが分かり、65歳以上の高齢者の7人に1人が認知症と診断されています。

高齢化が急速に進行している我が国で、認知症の関連する様々な問題が毎日のようにメディアに取り上げられています。2012年の調査で我が国の認知症患者は500万人弱存在することが分かり、65歳以上の高齢者の7人に1人が認知症と診断されています。

2025年には700万人に増加し、軽度認知機能低下状態の患者を合わせると、全人口の10人に1人は認知機能が低下していると予想されています。更に未来は2人に1人が高齢者という時代が来ることも予想されており、認知症患者が増加するのはもちろん、認知症が関連する諸問題が爆発的に増えることが懸念され、今から対応策を講じていく必要があります。そこで今回は認知症の一般論について話をしていきます。

認知症とは「生後いったん正常に発達した種々の精神機能が慢性的に減退・消失することで、日常生活・社会生活を営めない状態」をいいます。正常に発達できなかった場合は認知症と呼ばず、精神発達遅滞と言います。さらに認知症と区別しにくい用語として健忘症があります。健忘が強くなって認知症になるわけですが、これらの区別点として、日常生活に支障をきたすことが挙げられます。つまり認知症とは、健忘が強くなることによって日常生活に支障が生じるようになった状態を呼びます。

- 2.認知症の症状

-

認知症の症状は2つに分けられます。

全認知症患者に認められる症状(記憶障害など)は中核症状と呼ばれます。

中核症状が原因で引き起こされる様々な症状(徘徊、うつ状態、暴言暴力など)の出現パターンは、認知症患者ごとによって異なり、これらの症状は周辺症状とまとめて呼ばれます。この周辺症状がいろいろな社会問題を引き起こします。

さて、認知症患者の心理状態はどのようになっているのでしょう。これを解明するの困難ですが、患者の行動から次のように考えられています。その基本的な考えは、患者は常に不安の中で生活しているということです。これまで容易に処理できたことが出来なくなり、そのことを自分でも理解しており、怯えながら日々の生活しているのです。そのため心の中は非常に敏感、繊細になり、ちょっとした言葉にも異常に反応します。この結果、患者は怒り易くなる、落ち込み易くなるのです。

次に異常行動について考えてみましょう。

まずは‘徘徊’ですが、患者は様々な理由で家を出ます(言い争いをした、家(この場合の多くは生まれ故郷の家)に帰りたい等で)が、見慣れた場所も視点が変わると分からなくなります。しかし、自分がおかしいことを悟られたくないために周りの人に尋ねることは出来ません。ひたすら歩き続けて帰れなくなり、遂には警察沙汰になります。

別の症状の‘しまい込み’はどうでしょう。例えば排便を失敗して下着につけてしまった場合、やってはいけないことだと理解しますが、その下着の処理の仕方が分かりません。近くに家族がいる場合は恥ずかしさのために、タンスに隠しておいて後で処理しようと考えます。しかしタンスにしまい込んだことを忘れ、家族が異常な臭いに気付き大騒ぎになります。つまり異常行動の多くは、その時の処理が行えずに後回しにしたため、大きな問題に発展するようです。

なぜ後回しにするのでしょうか。先ほども記載しましたが、患者は常に不安の中で生き、様々な異常行動も患者なりの考えで行っています。自分が出来なくなっていることに不安を感じ、周りの人に悟られたくない、この考えから後回しにしていることが多いと思われます。患者を安心させるために、介護者は少し低い位置から顔を見せて優しく声をかけ、理論で否定せずに異常行動の理由を理解しようと心掛け、その感覚を受け入れながら出来るだけ通常の生活に戻すように努力することが大切です。このことから介護において最も大事なことは、ご家族が「大丈夫よ。私がついているから」と安心の拠り所を作ってあげることです。さらに症状が軽い間に安心できる所(人)を増やすことも大切です。デイサービス、デイケアやショートステイなどの施設は初期から利用しましょう。繰り返し利用することで、施設も安心できる場所となり拒否することが少なくなります。このような努力を続け、そして地域のサービスを上手く利用しながら、患者も介護者も心身ともに疲れることなく生活することが大事です。

文責 冨滿弘之

❖ 2018.03.29 ミニ講演会をおこないました。

第5回 ミニ講演会 「生活習慣病(2)-糖尿病-」

日時:2018年3月29日(木)

主催:光が丘眼科クリニック

院長:冨満賢木

- 詳細をみる

- 閉じる

-

- 1.糖尿病とは

-

糖尿病はインスリンの作用不足による慢性の高血糖状態を主症状とする代謝症候群で、平成26年の調査では320万人の患者がいるとされていますが、糖尿病が強く疑われる人、糖尿病が否定できない人ともに一千万人いることが予想され、国内の5人に1人が糖尿病とその予備軍と考えられています。

糖尿病はインスリンの作用不足による慢性の高血糖状態を主症状とする代謝症候群で、平成26年の調査では320万人の患者がいるとされていますが、糖尿病が強く疑われる人、糖尿病が否定できない人ともに一千万人いることが予想され、国内の5人に1人が糖尿病とその予備軍と考えられています。

インスリンは膵ランゲルハンス島β(ベータ)細胞で生成、分泌されるホルモンで、肝臓、筋肉、脂肪組織などの細胞膜上で、ブドウ糖を細胞内に取り込み、エネルギー利用や貯蔵、タンパク質合成などを促進します。膵β細胞が破壊されてインスリン産生が出来ずに引き起こされる糖尿病がⅠ型糖尿病で、インスリンは産生されているが、十分な効果が得られず、相対的にインスリンが足りない状態で引き起こされる糖尿病がⅡ型糖尿病です。Ⅰ型糖尿病は若年性である場合が多く、一般に糖尿病と診断される場合の多くはⅡ型と考えられます。

糖尿病の診断は血糖値、つまり血液中のブドウ糖濃度とHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)で行います。HbA1cは採血時から過去1~2か月間の平均血糖値を反映しています。診断については、①早朝空腹時血糖が126mg/dl以上、②随時血糖値が200mg/dl以上、③75gOGTT検査における2時間後血糖値200mg/dl以上、④HbA1cが6.5%以上、 これら4つうち2つ以上満たすと糖尿病と診断できます。HbA1cを除く1つの項目が日を変えた2回の検査で陽性になった場合も糖尿病と診断できます。HbA1cや尿糖陽性だけでは糖尿病の診断は出来ません。

糖尿病による症状はありません。血糖値が異常に高い、低いことによる症状と、糖尿病の合併症が問題になります。高血糖状態では異常な口渇が起こり、進行すると意識が悪くなります。一方、低血糖になると動悸などの自律神経症状が出現、更に進行すると意識が悪くなり、様々な脳・神経症状が出現します。このような異常高血糖、低血糖状態は生命の危険があり、早急な治療を要します。糖尿病期間が長くなると動脈硬化が進行します。

そうなると様々な臓器で血流障害が起こり、合併症が必ず出現します。糖尿病性神経障害、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症が3大合併症と知られ、大血管系動脈硬化の進行で狭心症、心筋梗塞、脳梗塞、足壊疽などが生じます。また最近では認知症も糖尿病の合併症と認識されています。糖尿病による症状はありませんが、このような重篤な合併症を予防するために糖尿病治療を行う必要があります。

- 2.糖尿病の治療

-

糖尿病の治療は高血糖状態の是正を行うことになります。血糖値は食べることによって取り込まれる総カロリーと、基礎代謝や運動などで消費される総カロリー量で変動します。そのため、糖尿病の治療は第1に食事療法です。1日当たりの摂取カロリー量の目安としては、男性で1600~2000kcal、女性は1400~1800kcalになります。日常労働の重度によって変動はしますが、まずはこの摂取カロリーを目指します。それが困難な場合、運動療法が2番目に行うべき治療です。食事と運動療法で良好な血糖コントロールを目指しましょう。真摯に取り組めば必ず出来ます。細かい食事内容や運動法は雑誌やwebなどで学ぶべきですが、①バランス良く食べる、②腹6~8分目で止めるようにする、③体重が増えないようにする、これら3点を念頭に治療に取り組んでもらえれば成功すると思います。

- 3.薬物療法

-

食事、運動療法でコントロールが難しい時に薬物療法となります。薬物治療は経口糖尿病薬とインスリン製剤(注射剤)があります。Ⅰ型糖尿病はインスリン産生が出来ないため、インスリン治療の絶対的適応になりますが、Ⅱ型糖尿病については経口糖尿病薬でコントロール不十分の場合にインスリン治療を追加することが多い。経口糖尿病薬は①インスリン抵抗性改善薬、②インスリン分泌促進薬、③糖吸収・排泄調整薬の3種類に分類できます。

食事、運動療法でコントロールが難しい時に薬物療法となります。薬物治療は経口糖尿病薬とインスリン製剤(注射剤)があります。Ⅰ型糖尿病はインスリン産生が出来ないため、インスリン治療の絶対的適応になりますが、Ⅱ型糖尿病については経口糖尿病薬でコントロール不十分の場合にインスリン治療を追加することが多い。経口糖尿病薬は①インスリン抵抗性改善薬、②インスリン分泌促進薬、③糖吸収・排泄調整薬の3種類に分類できます。

古くからインスリン分泌促進薬が使用され、効果は強いですが、膵臓を刺激してインスリンを分泌させるため、体には負担をかけることになります。最近はインスリン抵抗改善薬、糖排泄調整薬が開発され、患者の血糖値変動パターンに合わせて、薬剤を組み合わせて治療します。内服薬でコントロール不良の場合はインスリンの自己注射を導入しますが、インスリン製剤も超速効型から持効型融解まで様々な種類があります。

インスリン治療も1日の血糖値変動パターンに応じて、注射薬を組み合わせて使用します。これらのことから分かるように、軽症糖尿病以外の糖尿病患者は教育入院などの短期間の入院を行い、各々の1日の血糖値変動パターンを調べることを勧めます。そのパターンに合わせた治療を組み立てることが大切です。まずは糖尿病専門医(内分泌代謝内科専門医)を受診しましょう。

これらの治療を組み合わせて合併症の進行を予防しますが、進行すると血糖コントロールなどの内科的治療だけでは不十分になります。定期的に内科で糖尿病コントロールを行いながら、腎症、網膜症、末梢動脈疾患などの合併症が疑われ、進行した場合は、糖尿病治療に加えて腎臓内科医、眼科医、血管外科医などの専門医を受診し、必要に応じて外科的治療を検討してもらう必要があります。

糖尿病は症状がなく、食事、運動療法を軽視する傾向がありますが、合併症は必ず生じますので、内科医の下で出来るだけ初期から真摯に治療を開始しましょう。そして進行度に合わせて糖尿病専門医、各科の専門医受診し、より良い日常生活を1日でも長く送ることが出来るように努力して下さい。

文責 冨滿弘之

❖ 2017.09.14 ミニ講演会をおこないました。

第4回 ミニ講演会 「生活習慣病(1)、高血圧」

日時:2017年9月14日(木)

主催:光が丘眼科クリニック

院長:冨満賢木

- 詳細をみる

- 閉じる

-

- 1. 生活習慣病とは

-

生活習慣病は、「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群」と、厚生労働省では定義されています。 具体的には、高血圧、糖尿病、脂質異常症など、以前は「成人病」と呼ばれていた主として中年期以降に発症するありふれた疾患群です。

生活習慣病は、「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群」と、厚生労働省では定義されています。 具体的には、高血圧、糖尿病、脂質異常症など、以前は「成人病」と呼ばれていた主として中年期以降に発症するありふれた疾患群です。

生活習慣病は自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに進行し、脳や心臓等にダメージを与えます。ある日突然に脳卒中や心筋梗塞等、生命に関わる疾患を引き起こします。このような理由から、生活習慣病は「サイレントキラー」と呼ばれたりします。 心筋梗塞や脳卒中を発症してからでは手遅れです。高血圧、脂質異常症などと診断されたら、症状がなくても食事や運動などの生活習慣を見直し、治療に積極的に取り組み、重大な疾患の予防に努めることが重要です。

- 2. 血圧と高血圧

-

血圧とは血液が全身に送り出される際の血管にかかる圧力のことです。 血圧は通常2点で測定します。心臓(心室)が最も縮んだ時の血圧が収縮期血圧で、心臓が最も広がった時の血圧が拡張期血圧です。それぞれ「上の血圧」、「下の血圧」と呼んだりして、140/90mmHgと記載します。

血圧は自宅で測ることを習慣化して下さい。血圧計は様々なタイプのものが売られており、故障していなければどのタイプのものでも結構です。数分間安静をとった後に測定を開始します。その際に駆血している(圧迫が加わっている)ところが心臓と同じ高さになるように注意して下さい。血圧手帳に血圧を記録する時は、数値と共に測定時間を記載して下さい。主治医がチェックする際に大変役立ちます。病院(診療所)での血圧は当てになりません。それは白衣高血圧(診察室高血圧)と言って、通常の血圧より高い数値が出ることが多いためです。

血圧は常に変動します。生活上、怒る、いきむ、堪える等の状態や、精神的な緊張が強くストレスがかかる状態、睡眠不足の状態では血圧は高くなり、運動をする、寒いところにいることも血圧を上げます。血圧が基準値以上で続く状態を高血圧といい、その基準値は140/90mmHgとされています。高血圧には、血圧を上げる疾患が存在する二次性高血圧と原因が見つからない本態性高血圧があります。もし高血圧と診断された時は、必ず医療機関を受診して高血圧の原因疾患が隠れていないか検査して下さい。

血圧が高くなると肩が凝る、頭が重い、気持ち悪いなどの症状を呈する人がいますが、多くの人は症状がありません。そのために高血圧を重大視せずに放置すると、全身の動脈内面が高い圧で障害され、その部分に炎症が起こり、コレステロールなど沈着して動脈壁が厚く、硬くなります。これを動脈硬化と言います。動脈硬化が進行すると内腔(血液が流れる部分)が狭くなり、十分な血液を組織に送ることが出来なくなります。最終的には動脈は閉塞して血流が遮断され、組織障害が起こります。脳に血液を送る動脈が閉塞すると脳梗塞、心臓に血液を送る動脈が閉塞すると心筋梗塞といい、いずれも致死的になりえる重大な疾患です。このように高血圧を放置すると重大な疾患に発展することが多いため、高血圧は治療する必要があります。ちなみに収縮期血圧が180mmHgを超える高血圧患者は、正常血圧の人に比べて、心疾患で亡くなる比率が約6倍、脳疾患で亡くなる比率が約7倍高くなると言われています。

動脈硬化の程度を調べる方法は、上肢と下肢の血圧を比較するABI(足関節上腕血圧比)や頸動脈超音波検査がありますが、眼科で行う眼底検査は直接動脈を見ることが出来るため、また比較的細い動脈の動脈硬化を見ることが出来るために大変有用です。瞳孔を開いて検査をするため、1時間程度が必要ですが、その他の眼に関する情報を得られる可能性もあり、高血圧を指摘された場合は検査することをお勧めします。

- 3. 高血圧の治療

-

血圧を正常値にするためには、すぐ薬に頼るのではなく、まずは減塩をはじめとした生活習慣の改善を行います。日本人の1日当たりの塩分摂取量は徐々に少なくなってきています(現在11g)が、目標は1日に6gの塩分摂取と言われています。小さじ1杯の塩が5gと言われているので、如何に少ないか分かると思います。しかし、この6gが目標ですので、これに向かって努力する必要があります。食品本を片手に頑張りましょう。次に大切なものは運動です。有酸素運動が良いと言われ、私が勧める運動量は、速足で(汗をかく程度)1日30分、週3回以上です。ただし、運動をすると血圧は上がりますので、どの程度の運動量が適しているのか、主治医とよく相談した上で決めて下さい。

血圧を正常値にするためには、すぐ薬に頼るのではなく、まずは減塩をはじめとした生活習慣の改善を行います。日本人の1日当たりの塩分摂取量は徐々に少なくなってきています(現在11g)が、目標は1日に6gの塩分摂取と言われています。小さじ1杯の塩が5gと言われているので、如何に少ないか分かると思います。しかし、この6gが目標ですので、これに向かって努力する必要があります。食品本を片手に頑張りましょう。次に大切なものは運動です。有酸素運動が良いと言われ、私が勧める運動量は、速足で(汗をかく程度)1日30分、週3回以上です。ただし、運動をすると血圧は上がりますので、どの程度の運動量が適しているのか、主治医とよく相談した上で決めて下さい。

このように減塩はじめとする食事療法、運動療法などの生活習慣改善でも血圧が下がりきらない場合は、内服薬(降圧剤)を開始することになります。高血圧の種類や合併症の有無によって降圧剤の種類が変わりますので、主治医とよく相談しながら種類、量、内服方法を決めて下さい。降圧の目標は合併症の有無で異なりますが135/85mmHgを1つの目標にしましょう。

最後に大切なことがあります。降圧剤を内服して血圧が正常化した後でも決して気を緩めず、食事療法、運動療法を継続して下さい。継続していると必ず血圧は下がってきて、内服薬を減量、中止することもできます。ここまできて高血圧治療は成功したと私は思っていますので、是非頑張って下さい。高血圧だけでなく、その他の疾患についても良い影響が出ているはずです。

文責 冨滿弘之

❖ 2017.02.09 ミニ講演会をおこないました。

第3回 ミニ講演会 「頭痛について(眼疾患含む)」

日時:2017年2月9日(木)

主催:光が丘眼科クリニック

院長:冨満賢木

- 詳細をみる

- 閉じる

-

はじめに

頭痛は皆さんが経験する病態です。いろいろな原因があり、病院を受診して検査しても「異常ありません、なんでもないです。」と言われ、「こんなに痛く、苦しい思いをしているのに・・」と感じた方も多いでしょう。今回の講演はその「頭痛」がテーマです。これまで(他の先生方)と違う切り口で「頭痛」を解説したいと思います。

- 1. 自分の頭痛をしっかりと医師に伝えましょう

- 頭痛は表現が難しく、状態を医師に伝えにくいものです。そのため医師から誤解されて関係のない検査をされる、合わない薬剤を処方されることが良くあります。何時、何処が痛み出し、どの位持続するか伝えてください。また圧迫されるような頭痛なのか、拍動するような頭痛なのか、動いたときに起こる頭痛なのか、頭痛の性状を伝えましょう。更に頭痛に伴う症状があるか、例えば高熱が続いている、吐いてしまったなど伝えることが診断の近道になります。

- 2. 頭痛は原則として脳の異常では起きません

- びっくりすると思いますが、原則として脳の異常で頭痛は起こりません。様々なことで身体にある「痛み受容体」が刺激され、連結している知覚神経が興奮して刺激を脳に送り、感覚野で「痛み」として判断されます。脳にはこの受容体がないため、脳組織が異常を起こしても頭痛は生じません。

- 3. 頭痛は脳を取り囲む周りの組織の異常・炎症で起きます

- 頭痛は脳を取り巻く組織の異常・炎症で起きていることが多いのです。脳は軟膜(くも膜)や硬膜と呼ばれる膜で覆われ、その外側にある頭蓋骨で守られ、頭蓋骨の外側に筋、皮下組織、皮膚が順番に覆っています。さらに全ての組織に血管は存在しています。これらの組織の異常・炎症で頭痛は起きることが多いのです。このような見方で頭痛が分類されることは殆どありませんが、理解しやすいと思いますので、以下に具体例を記載します。

- 4. 脳を包む膜の異常・炎症

- 脳は軟膜(くも膜)という薄い膜で覆われ、その外側を硬い硬膜が覆っています。この膜に炎症があると頭痛が生じます。代表的な疾患が髄膜炎と硬膜炎です。

髄膜炎の多くは感染に伴って生じます。頭痛の他に嘔気・嘔吐、発熱が認められます。頭痛の特徴は頭を動かすことで生じる頭痛です。風邪を引いて高熱があり、気持ち悪く、首を横に振ると頭が痛くなることがあると思います。多分、軽い髄膜炎を起こしていると思われます。髄膜炎には無菌性(ウイルス性)髄膜炎、化膿性(細菌性)髄膜炎、真菌性髄膜炎、結核性髄膜炎、癌性髄膜炎などあります。多いのはウイルス性ですが、症状が軽い場合は自宅安静で様子を見る場合が多いですが、嘔気・嘔吐により水分も取れない場合は全身衰弱が進みますので、入院して補液を行います。ウイルス性以外の髄膜炎は入院加療になりますが、その中で細菌性髄膜炎は命に関わる感染症ですので注意が必要です。症状としては重症のウイルス性髄膜炎で、食事が出来ないどころか、短期間の内に意識が朦朧となります。当たり前ですが、呼びかけなどに反応が悪い場合は救急病院を受診するようにお願いします。髄液検査を行って診断することになります。

硬膜炎は感染症でも起こりますが、全身の様々な病気(癌や膠原病など)で引き起こされることが多い病気です。症状としては動かすと痛いだけでなく、締め付けられる頭痛を感じることが多く、やはり嘔気を訴え、発熱を伴うことが多いです。髄膜炎と比較して緩徐に進行することが多く、1週間ほど体調が悪く、熱発とともに頭痛が強くなっていく場合に注意が必要です。また眼の奥の硬膜に炎症が波及すると、「目を動かすと痛い」、「目が見えにくい」などの訴えが聞かれます。是非、神経内科を受診して、髄液検査とともに頭部MRI(出来れば造影剤注射して)を受けることをお勧めします。

- 5. 筋の異常・炎症

- 頭にも筋は存在します。後頚部の筋、肩甲部の筋とともに頸椎から神経支配を受けているため、これらの筋が一緒になって緊張して固く収縮するため、痛みとして感じられることが多い。これが頭痛で最も多いと考えられている筋緊張型頭痛です。頸椎の変形(ストレートネックなど)から生じることが多いですが、同じ姿勢で作業を長時間続けたり、眼精疲労等のストレスがきっかけとなり、筋緊張が引き起こされて頭痛が生じることも多いです。是非、気分転換と肩や首のストレッチ運動を積極的に行うことをお勧めします。

- 6. 血管の異常・炎症

- 血管の異常から起こる頭痛は重篤な場合が多いです。まずはクモ膜下出血で、死に至る場合も多く、私達が最も注意する頭痛の原因疾患です。ほとんどのクモ膜下出血は動脈瘤の破裂で生じます。動脈瘤とは動脈が風船のように拡大することで、血管壁が引き伸ばされるために動脈瘤が形成されるときは頭痛を感じます。そして引き伸ばされた壁は薄くなり、破けやすいため、血圧上昇などで破けてクモ膜下出血を起こすのです。クモ膜下出血を起こす時の頭痛は、これまで感じたことのないほどの衝撃と言われ、何かで殴られたような頭痛と表現されることも多い特殊な痛みです。出血によって髄膜炎が引き起こされるため、頭痛の他に嘔気・嘔吐、意識混濁が生じます。強い頭痛で動けなくなるようなら病院を受診して脳CT検査を受けることをお勧めします。

2つ目は非常に稀ですが、頭痛を伴う脳梗塞もあります。これは血管が異常に収縮する(スパズム)ことによって血流が悪くなって起こる脳梗塞であったり、血管壁が裂ける(動脈解離)ことで血流が悪くなり生じる脳梗塞です。頭痛とともに脳梗塞の症状(体の半分動かない、しゃべりにくい等)があれば病院を受診して治療を受けることをお勧めします。

3つ目は片頭痛です。思春期から50歳前後まで認められる頭痛です。名前の通り片側の頭痛から始まり次第に両側に広がります。頭痛の性状としては拍動性の頭痛です。原因物質による刺激や睡眠不足やストレスによる刺激がきっかけとなり、脳周囲の血管が急速に拡張することによって起こる頭痛と言われています。半数近くの人で目がチカチカする、眩しくて目が開けられないなどの症状がみられた後に頭痛が出現する、いわゆる前兆を伴うこともあります。頭痛が強くなると嘔気・嘔吐が出現し、3時間位から翌日まで頭痛が継続する場合が多いです。通常の頭痛薬では効果がありません。最近はトリプタン製剤という血管収縮作用のある特効薬が開発され、片頭痛治療は楽になりました。前兆のある人はその段階で内服した方が良いが、副作用のある薬剤なので医師によく相談した上で内服することをお勧めします。片頭痛が頻回に起こる人は予防薬を内服する場合があります。睡眠不足やストレスが原因となりますので、これらを解消することが最も大切なことですが、難しい場合は医師と相談して安定剤や抗てんかん薬を内服しても良いと思います。

血管性頭痛の4つ目は群発頭痛です。病態は良く分かっていませんが、頭痛の中で最も辛い頭痛と考えられています。男性に多く(アルコールが誘因?)、ある一定時間になると始まる頭痛で、一回始まると2~4週間ほど毎日頭痛が続きます。居ても立ってもいられない頭痛で、涙や鼻汁で顔がクシャクシャになると言われています。特効薬はなくストレスやアルコール減らすことが大切です。

- 7. 歯や鼻の異常・炎症

- 頭に近い歯や鼻の異常でも頭痛は起こります。頭痛の原因として多いのは慢性副鼻腔炎(蓄膿症)です。顔、頬、前額部のずしんとする痛み(頭が重いと感じる)で、鼻汁が多く、匂いを感じにくいなどの症状が伴います。副鼻腔と頭蓋内は薄い骨で仕切られているところもあり、副鼻腔炎が骨に浸潤して頭蓋内、硬膜や軟膜の炎症を引き起こすことも稀ではありません。副鼻腔炎症状がある場合は、耳鼻科を受診して手術や内服治療など検討してもらうことも必要です。

- 8. 眼、眼周囲の異常・炎症

- 眼の異常でも頭痛は生じます。膜による頭痛のところにも記載しましたが、目の奥に炎症や腫瘍形成などの異常が生じると頭痛が生じます。それよりも私達が注意する頭痛は緑内障発作です。眼圧が異常に高くなり眼の痛みを通り越して頭痛として表れます。適切に対処しなければ失明につながります。神経内科医でも見逃すことが多い疾患です。見え方に少しでも異常がある場合は眼科受診を行って下さい。

- 9. 注意が必要な頭痛

- 以上、頭痛について記載してきましたが、下記に記載する付随症状があった場合は注意が必要で、救急外来受診も考えてよいと思います。注意する頭痛は、頭痛に伴って、①38℃以上の発熱が続く、②回転する眩暈が続く、③しゃべりにくい、④片側の動きが悪い、⑤目が見えにくい、開けにくい、⑥吐いてしまう等です。これらの付随症状がありましたら受診するようにしてください。

- 10. 頭痛時の対処法

- 頭痛は誰にでも起きます。これまでも記載した通り、睡眠不足やストレスが最も起こしやすい要因と思います。規則正しい生活を試みるとともに、ストレスに打ち勝つ精神力を持つように日々努力しましょう。それでも頭痛が起きた場合は(上記の注意する付随症状がない場合)、過度な心配はせずに、市販の頭痛薬を試しましょう(薬の効き方は個人差がありますので、複数試して下さい)。

❖ 2016.11.10 ミニ講演会をおこないました。

第2回 ミニ講演会 「脳卒中、その症状と対策」(完結編)

日時:2016年11月10日(木)

主催:光が丘眼科クリニック

院長:冨満賢木

- 詳細をみる

- 閉じる

-

脳卒中には2種類、出血性脳卒中と虚血性(閉塞性)脳卒中があります。

脳卒中には2種類、出血性脳卒中と虚血性(閉塞性)脳卒中があります。

出血性脳卒中にはクモ膜下出血と脳内出血があり、虚血性脳卒中にはアテローム性脳血栓症、心原性脳塞栓、ラクナ梗塞と3つのタイプがあります。

クモ膜下出血は大径の脳表動脈の動脈瘤が破けて脳表に広がる出血で、これまで感じたことのないような強い頭痛、意識障害、嘔気・嘔吐などが症状として表れます。出血による圧迫や水頭症、血管けいれんによる脳梗塞など合併することが多く、生命にかかわる疾患です。動脈瘤の有無を知ることが大切で、脳ドックなどが有用です。破裂予防には手術で動脈瘤を処置しますが、血圧コントロールが最も大切です。

脳内出血は小径の脳内動脈の破裂で脳内に血腫(血液の塊)が生じます。血腫の大きさ、場所によって症状は異なりますが、虚血性脳卒中と同様の症状(下記記載)が出現します。発症予防は血圧コントロールになります。

アテローム(動脈硬化)性脳血栓症は、動脈硬化により血管腔が狭くなり、閉塞することで起こる脳梗塞です。夜寝ている時に起こることも多く、朝起きたら発症していることもあります。予防は動脈硬化を進行させないことになりますが、血圧、血糖、コレステロールの管理、禁煙、節酒、適度な運動などが大切です。また抗血小板剤(アスピリンなど)の内服予防も通常行います。

心原性脳塞栓症は心臓機能の異常が原因で心臓内に血栓が生じ、それが脳に運ばれて血管を閉塞してしまう脳梗塞です。比較的大きな径の動脈が閉塞して日中に起こることが多いため、仕事中に突然倒れて、麻痺と意識障害などの症状が現れることが多い。原因となる心臓の異常には、弁膜症や不整脈(心房細動)があり、これらの所見が検診等で指摘された場合は担当医と相談して、脳梗塞を予防する薬剤を内服することが大切です。以前はワルファルリン(納豆を食べてはダメ)しかありませんでしたが、最近は食物制限のない新規経口抗凝固薬が3~4種類あります。

心原性脳塞栓症は心臓機能の異常が原因で心臓内に血栓が生じ、それが脳に運ばれて血管を閉塞してしまう脳梗塞です。比較的大きな径の動脈が閉塞して日中に起こることが多いため、仕事中に突然倒れて、麻痺と意識障害などの症状が現れることが多い。原因となる心臓の異常には、弁膜症や不整脈(心房細動)があり、これらの所見が検診等で指摘された場合は担当医と相談して、脳梗塞を予防する薬剤を内服することが大切です。以前はワルファルリン(納豆を食べてはダメ)しかありませんでしたが、最近は食物制限のない新規経口抗凝固薬が3~4種類あります。

ラクナ梗塞は非常に小径の動脈の閉塞によって生じる脳梗塞で、脳梗塞の範囲も狭い(画像検査で脳梗塞巣が1.5㎝以下)。症状も限定して現れることが多く、症状の改善も多くの症例で認められます。高血圧が原因と考えられており、再発予防には血圧コントロールが大切で、その他に抗血小板剤を併用することもあります。

動脈硬化の進行度は眼底検査や頸動脈超音波検査で行うことが出来ます。また心原性脳塞栓症の予防のために心機能評価を行うことも大切で、通常の心電図だけでなく、24時間ホルター心電図、心臓超音波検査が必要です。

脳梗塞の前兆(前ぶれ)は通常はありませんが、時として認められることがあります。脳梗塞と同じ症状(例えば片麻痺や呂律不良)が短時間出現して、24時間以内に後遺症なく改善する場合があります。これを一過性脳虚血発作(TIA)と呼び、脳梗塞の重要な前兆になります。脳梗塞症状とは異なる前兆として黒内障があります。暫くの間、一側の眼が全く見えなくなる状態です。片麻痺や呂律不良、黒内障が出現した場合は、脳卒中専門医と相談して入院、あるいは内服予防を始めた方が良いと思います。

脳梗塞の前兆(前ぶれ)は通常はありませんが、時として認められることがあります。脳梗塞と同じ症状(例えば片麻痺や呂律不良)が短時間出現して、24時間以内に後遺症なく改善する場合があります。これを一過性脳虚血発作(TIA)と呼び、脳梗塞の重要な前兆になります。脳梗塞症状とは異なる前兆として黒内障があります。暫くの間、一側の眼が全く見えなくなる状態です。片麻痺や呂律不良、黒内障が出現した場合は、脳卒中専門医と相談して入院、あるいは内服予防を始めた方が良いと思います。

脳疾患では特徴的な眼の症状が出ることがあります。両側の眼とも同じ方向が見えない(同名半盲)や両眼とも外側が見えない(両耳側半盲)があります。これらは視野検査で見つかりますが、目の見え方に違和感を覚えて視野検査で異常が認められた場合は、眼の病気ではなく脳疾患を考える必要があります。最近では視野検査だけでなく、光干渉断層計を用いた網膜検査(OCT)でも半盲など検出できることが知られています。

複視も眼球を動かす神経の異常で生じ、脳幹出血や脳幹梗塞で認められることが多いです。複視が出現した場合は眼科でHESS検査を行って、どの神経が障害されているか診断することができ、それを基に更なる検査を行って診断、治療を行うことになります。

眼の症状だけの脳卒中も珍しくなく、目の違和感を覚えた場合は眼科受診していただき、眼底検査、視野検査、OCTなど行って脳疾患が疑われた場合は、神経内科を紹介受診して下さい。必要な検査を受けて脳卒中型を決めた上で、適した薬剤で治療、再発予防することをお勧めします。

眼の症状だけの脳卒中も珍しくなく、目の違和感を覚えた場合は眼科受診していただき、眼底検査、視野検査、OCTなど行って脳疾患が疑われた場合は、神経内科を紹介受診して下さい。必要な検査を受けて脳卒中型を決めた上で、適した薬剤で治療、再発予防することをお勧めします。

❖ 2016.9.1 ミニ講演会をおこないました。

第1回 ミニ講演会 「脳卒中、その予防と対策」

(眼も関係あるよ)

日時:2016年9月1日(木)

主催:光が丘眼科クリニック

院長:冨満賢木

- 詳細をみる

- 閉じる

-

| 1. 脳卒中は何故こわい? |

脳卒中=脳血管障害は、以前は本邦の死因の第1位

現在は第4位

後遺症を残し、身体不自由な状態で長期間療養を要す |

| 2. 脳卒中とは? |

脳卒中は脳の血管が詰まったり、 破れたりして、 その先の細胞に栄養が届かずに

細胞が死んでしまう病気(厚労省)

| <分類> |

| 虚血性(閉塞性)脳卒中 |

アテローム性脳血栓症(動脈硬化性)

心原性脳塞栓(不整脈性、 弁膜症性など)

ラクナ梗塞(高血圧性?)

|

| 出血性脳卒中 |

脳内出血

クモ膜下出血 |

|

| 3.脳卒中の主な症状 |

- 片側の顔がゆがむ(顔面麻痺)

- 片側の手足が動かない(片麻痺)

- ろれつが回らない、 言葉が出ない

これらの症状が急に起こる |

| 4. 脳卒中の治療 |

脳梗塞の場合、 発症 4.5時間以内であれば、 血栓を溶かす治療

クモ膜下出血の場合、 動脈瘤に対する手術(開頭、カテーテル)

原則として保存的に経過をみて再発予防を行う。 |

| 5. 脳卒中の予防 |

高血圧、 糖尿病、 高脂血症の管理、禁煙、少量の飲酒

不整脈の管理、 対策適度な運動 |

| 6. 出血性脳卒中 |

出血性脳卒中には脳内出血とクモ膜下出血がある。

クモ膜下出血は大きな血管の破綻のために重症化しやすい。

高血圧の管理が大切である。 |

| 7.虚血性脳卒中 |

アテローム性脳血栓症 動脈硬化が原因

ラクナ梗塞 高血圧が原因

心原性脳塞栓症 不整脈や弁膜症が原因 |

| 8.今回は動脈硬化について説明 |

動脈硬化とは動脈の血管が固くなって弾性が失われた状態。 内腔にプラークが着いたり、 血栓が生じたりして詰まりやすくなる(厚労省)。

加齢が大きな要因

高血圧、 高コレステロ ール血症(高脂血症)、 糖尿病、 喫煙、 多量飲酒が動脈硬化を増悪させる要因と考えられている。 |

| 9. 動脈硬化が進行すると |

血液が流れる断面積が小さくなり、 最後は詰まってしまう。

つまり、 梗塞が生じる。

梗塞の予防としては血液をサラサラにする薬剤を内服する。

(バイアスピリン、 バファリン、 プラビックス、 プレタ ールなど) |

| 10. 動脈硬化の程度を調べる方法 |

X線(血管が白く映る)

超音波検査で見る方法(大血管の壁の厚さを測定できる)

MRIで動脈を映し出す(MRA・・血液の流れをみている)

造影剤を用いて血流をみる(血管造影、 血管造影CT)

上肢と下肢の血圧を比較することで動脈硬化を予測する(ABI検査)

直接動脈を見ることが出来る検査・・・眼底検査 |

| 11. 眼底検査の目的 |

重篤な眼の病気にかからないためにも、定期的に眼の検診を受け、早期発見、早期治療を行うことは非常に大切です。 眼底検査は次のような目的で行われます。

- 網膜などの眼の病気の診断

- 動脈硬化の評価

- 糖尿病等による血管病変の診断

- 頭蓋内の病気の診断

※緑内障の方は検査できませんのでご注意下さい。 |

| 12.本日のまとめ |

- 脳卒中(脳血管障害)は出血性と虚血性(閉塞性)がある。

- 虚血性脳卒中の代表は脳梗塞である。

- 脳梗塞の多くは動脈硬化が原因となりえる。

- 脳梗塞になってからでぱ治療法がないため、 予防が大切である。

- 動脈硬化の成因に高血圧、 糖尿病、 高脂血症、 喫煙、 多量飲酒などがある。

- 動脈硬化の程度を調べるには頸動脈超音波検査などあるが、眼底検査は動脈を直接見 て硬化度を判定できる。

- 高血圧や糖尿病などの動脈硬化の素因をもつ人は、動脈硬化の程度を調べるため、定 期的に眼底検査を受けることをお勧めする。

|

高齢化が急速に進行している我が国で、認知症の関連する様々な問題が毎日のようにメディアに取り上げられています。2012年の調査で我が国の認知症患者は500万人弱存在することが分かり、65歳以上の高齢者の7人に1人が認知症と診断されています。

高齢化が急速に進行している我が国で、認知症の関連する様々な問題が毎日のようにメディアに取り上げられています。2012年の調査で我が国の認知症患者は500万人弱存在することが分かり、65歳以上の高齢者の7人に1人が認知症と診断されています。 糖尿病はインスリンの作用不足による慢性の高血糖状態を主症状とする代謝症候群で、平成26年の調査では320万人の患者がいるとされていますが、糖尿病が強く疑われる人、糖尿病が否定できない人ともに一千万人いることが予想され、国内の5人に1人が糖尿病とその予備軍と考えられています。

糖尿病はインスリンの作用不足による慢性の高血糖状態を主症状とする代謝症候群で、平成26年の調査では320万人の患者がいるとされていますが、糖尿病が強く疑われる人、糖尿病が否定できない人ともに一千万人いることが予想され、国内の5人に1人が糖尿病とその予備軍と考えられています。 食事、運動療法でコントロールが難しい時に薬物療法となります。薬物治療は経口糖尿病薬とインスリン製剤(注射剤)があります。Ⅰ型糖尿病はインスリン産生が出来ないため、インスリン治療の絶対的適応になりますが、Ⅱ型糖尿病については経口糖尿病薬でコントロール不十分の場合にインスリン治療を追加することが多い。経口糖尿病薬は①インスリン抵抗性改善薬、②インスリン分泌促進薬、③糖吸収・排泄調整薬の3種類に分類できます。

食事、運動療法でコントロールが難しい時に薬物療法となります。薬物治療は経口糖尿病薬とインスリン製剤(注射剤)があります。Ⅰ型糖尿病はインスリン産生が出来ないため、インスリン治療の絶対的適応になりますが、Ⅱ型糖尿病については経口糖尿病薬でコントロール不十分の場合にインスリン治療を追加することが多い。経口糖尿病薬は①インスリン抵抗性改善薬、②インスリン分泌促進薬、③糖吸収・排泄調整薬の3種類に分類できます。 血圧を正常値にするためには、すぐ薬に頼るのではなく、まずは減塩をはじめとした生活習慣の改善を行います。日本人の1日当たりの塩分摂取量は徐々に少なくなってきています(現在11g)が、目標は1日に6gの塩分摂取と言われています。小さじ1杯の塩が5gと言われているので、如何に少ないか分かると思います。しかし、この6gが目標ですので、これに向かって努力する必要があります。食品本を片手に頑張りましょう。次に大切なものは運動です。有酸素運動が良いと言われ、私が勧める運動量は、速足で(汗をかく程度)1日30分、週3回以上です。ただし、運動をすると血圧は上がりますので、どの程度の運動量が適しているのか、主治医とよく相談した上で決めて下さい。

血圧を正常値にするためには、すぐ薬に頼るのではなく、まずは減塩をはじめとした生活習慣の改善を行います。日本人の1日当たりの塩分摂取量は徐々に少なくなってきています(現在11g)が、目標は1日に6gの塩分摂取と言われています。小さじ1杯の塩が5gと言われているので、如何に少ないか分かると思います。しかし、この6gが目標ですので、これに向かって努力する必要があります。食品本を片手に頑張りましょう。次に大切なものは運動です。有酸素運動が良いと言われ、私が勧める運動量は、速足で(汗をかく程度)1日30分、週3回以上です。ただし、運動をすると血圧は上がりますので、どの程度の運動量が適しているのか、主治医とよく相談した上で決めて下さい。 脳卒中には2種類、出血性脳卒中と虚血性(閉塞性)脳卒中があります。

脳卒中には2種類、出血性脳卒中と虚血性(閉塞性)脳卒中があります。 心原性脳塞栓症は心臓機能の異常が原因で心臓内に血栓が生じ、それが脳に運ばれて血管を閉塞してしまう脳梗塞です。比較的大きな径の動脈が閉塞して日中に起こることが多いため、仕事中に突然倒れて、麻痺と意識障害などの症状が現れることが多い。原因となる心臓の異常には、弁膜症や不整脈(心房細動)があり、これらの所見が検診等で指摘された場合は担当医と相談して、脳梗塞を予防する薬剤を内服することが大切です。以前はワルファルリン(納豆を食べてはダメ)しかありませんでしたが、最近は食物制限のない新規経口抗凝固薬が3~4種類あります。

心原性脳塞栓症は心臓機能の異常が原因で心臓内に血栓が生じ、それが脳に運ばれて血管を閉塞してしまう脳梗塞です。比較的大きな径の動脈が閉塞して日中に起こることが多いため、仕事中に突然倒れて、麻痺と意識障害などの症状が現れることが多い。原因となる心臓の異常には、弁膜症や不整脈(心房細動)があり、これらの所見が検診等で指摘された場合は担当医と相談して、脳梗塞を予防する薬剤を内服することが大切です。以前はワルファルリン(納豆を食べてはダメ)しかありませんでしたが、最近は食物制限のない新規経口抗凝固薬が3~4種類あります。 脳梗塞の前兆(前ぶれ)は通常はありませんが、時として認められることがあります。脳梗塞と同じ症状(例えば片麻痺や呂律不良)が短時間出現して、24時間以内に後遺症なく改善する場合があります。これを一過性脳虚血発作(TIA)と呼び、脳梗塞の重要な前兆になります。脳梗塞症状とは異なる前兆として黒内障があります。暫くの間、一側の眼が全く見えなくなる状態です。片麻痺や呂律不良、黒内障が出現した場合は、脳卒中専門医と相談して入院、あるいは内服予防を始めた方が良いと思います。

脳梗塞の前兆(前ぶれ)は通常はありませんが、時として認められることがあります。脳梗塞と同じ症状(例えば片麻痺や呂律不良)が短時間出現して、24時間以内に後遺症なく改善する場合があります。これを一過性脳虚血発作(TIA)と呼び、脳梗塞の重要な前兆になります。脳梗塞症状とは異なる前兆として黒内障があります。暫くの間、一側の眼が全く見えなくなる状態です。片麻痺や呂律不良、黒内障が出現した場合は、脳卒中専門医と相談して入院、あるいは内服予防を始めた方が良いと思います。 眼の症状だけの脳卒中も珍しくなく、目の違和感を覚えた場合は眼科受診していただき、眼底検査、視野検査、OCTなど行って脳疾患が疑われた場合は、神経内科を紹介受診して下さい。必要な検査を受けて脳卒中型を決めた上で、適した薬剤で治療、再発予防することをお勧めします。

眼の症状だけの脳卒中も珍しくなく、目の違和感を覚えた場合は眼科受診していただき、眼底検査、視野検査、OCTなど行って脳疾患が疑われた場合は、神経内科を紹介受診して下さい。必要な検査を受けて脳卒中型を決めた上で、適した薬剤で治療、再発予防することをお勧めします。